«Минкульт повёл себя подло»: почему посетители Третьяковки не увидят «Троицу» ещё как минимум полгода

Насколько оправдан риск потерять национальную святыню ради амбиций церковных властей и почему светские власти поощряют этот тренд, разбирался «Собеседник»

Икона Андрея Рублёва «Троица» возвратилась в Третьяковскую галерею после отправки в Троице-Сергиеву лавру. Но в экспозицию музея вернётся ещё не скоро: эксперты будут несколько месяцев её тщательно обследовать и наблюдать.

Эксперты против

Министр культуры Ольга Любимова, оправдывая решение о переносе рублевской «Троицы» на два дня в Лавру, говорила о том, что была созвана спецкомиссия экспертов. Только ни слова не сказала о том, что комиссия эта как раз вынесла другое решение – икону никуда нельзя вывозить.

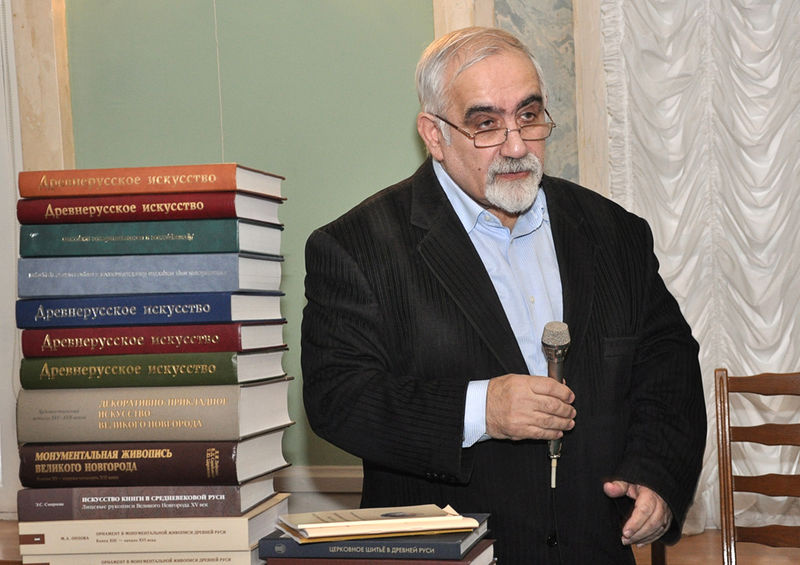

– Разве можно так относиться к национальным сокровищам?! – возмущается доктор искусствоведения Лев Лифшиц, заведующий сектором древнерусского искусства Института искусствознания (ГИИ) Минкульта и один из членов той самой спецкомиссии. – Есть такие памятники, на которых держится наша государственность и национальная культура. И с ними непозволительно обращаться так, как кто-то захочет ради сиюминутных политических соображений.

Эксперт рассказывает, что ещё в июне в Третьяковской галерее собирались совещания, в которых участвовали ведущие эксперты страны из крупнейших государственных учреждений по реставрации и истории искусств.

– Такого поворота (что икону все же отправят в Лавру – ред.) никто не ожидал, – продолжает Лифшиц. – Выступая на совещании я сказал (и со мной согласились и директор ТГ Зельфира Трегулова, и главный хранитель музея, и все присутствующие): переносить сокровище ни в коем случае нельзя. Это все есть в протоколах. Кроме того, реставраторы создали аргументированный документ, который показывает, в каком состоянии находится доска, грунт, красочный слой иконы. Доска реагирует на малейшую вибрацию, малейшее изменение температурно-влажностного режима... И это не пустые слова – памятник действительно находится под реальной угрозой уничтожения.

Рессорный вагон, специальная машина, о которой упоминали официальные лица, – все равно это дорога, где за 70 км неизбежно встретятся и подъёмы, и ухабы, и прочее.

– Мы предлагали минимальные потери, если уж это так необходимо: при музее есть церковь Святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, где находится не менее важная святыня – Владимирская икона Божьей Матери. Патриарх мог бы провести молебен и там. Перенос туда «Троицы» по крайней мере был бы не столь опасен для иконы. Но власти это предложение отвергли, – отметил эксперт.

Хитрые манёвры

– Минкульт повёл себя в данной ситуации подло, – говорит Лев Лифшиц. – Ведомство не взяло на себя ответственности отдать приказ музею о транспортировке. И они вынудили Третьяковскую галерею попросить о том, чтобы такой приказ был издан. Видимо, потому директор Зельфира Трегулова ушла в отпуск, назначив исполняющим обязанности зама по строительству, который и написал дикий, безобразно неграмотный приказ – чтобы Минкульт разрешил им попросить о транспортировке святыни на мероприятие...

Кстати, «Троицу» один раз все же вывозили – в 2007-м из Лаврушинского переулка на Крымский вал. Это совсем близко, но бесследно не прошло. Памятник болел, его пришлось несколько раз реставрировать. А что будет после «гастролей» иконы в Сергиев Посад, сегодня пока не знает никто. За её состоянием будут наблюдать не меньше, чем полгода. Все это время посетители музея увидеть её не смогут.

К слову, любая реставрация памятников такого уровня – весьма сложное и дорогое мероприятие.

Чудеса могут происходить и от бумажной иконки

Богослужение, приуроченное к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре, безусловно, очень важное событие для многих верующих. Как уверяют СМИ, в эти дни Лавру посетили порядка 30 000 человек. Да и Андрей Рублёв писал «Троицу» именно для Лавры… Все эти аргументы справедливы, но никак не объясняют, почему надо было рисковать ценнейшим национальным достоянием.

– Тем, кто ратует за тезис, что место иконы – только в храме, предлагаю заменить слово «икона» на «человек», – говорит протодьякон о. Андрей Кураев. – Уверен, что старому больному человеку (а «Троица» Рублёва именно в таком состоянии) место все же в больнице, под присмотром врачей, а не в храме.

Кроме того, с точки зрения богословия, сама икона ничего не умеет. Это просто деревянная доска (в той же Лавре любят повторять: чудеса могут происходить и от бумажной иконки). Вопрос в том, насколько искренне и глубоко человек молится, причём неважно, где именно – в автобусе, больнице, в окопе, на родительском собрании, экзамене и т.д. Бог может откликнуться на обращение человека в любой ситуации. И тут возникает вопрос: а точно ли человек будет молиться более искренне и глубоко при виде суперзнаменитой иконы, или его будут одолевать совсем другие чувства?

Думаю, все дело в том, – продолжает Кураев, – что Патриарху Кириллу было важно доказать: он круче Патриарха Алексия (тот обращался с аналогичной просьбой в 2008-м, но тогда музею удалось убедить власти в нецелесообразности перемещения памятника – ред.). Что у него круче подвязки в мире властей.

К слову, в Троицком соборе Лавры давно стоит прекрасная и уже давно намоленная копия рублёвской «Троицы». Она была выполнена в 1925-1926-м годах для международной реставрационной выставки икон и в 1929-м передана в собор, а оригинал переведён в Третьяковскую галерею. Как икона копия была освящена в 1948-м. Так что подвергать опасности исчезновения бесценную рублёвскую «Троицу» не было никакой необходимости.

Власти не устают повторять: в центре внимания у нас семья, дети. Так и оставьте святыни детям – чтобы и ваши внуки смогли увидеть чудесную икону Андрея Рублёва, а не просто услышать ваш рассказ о том, что вы однажды ее поцеловали.

Другие жертвы поклонения

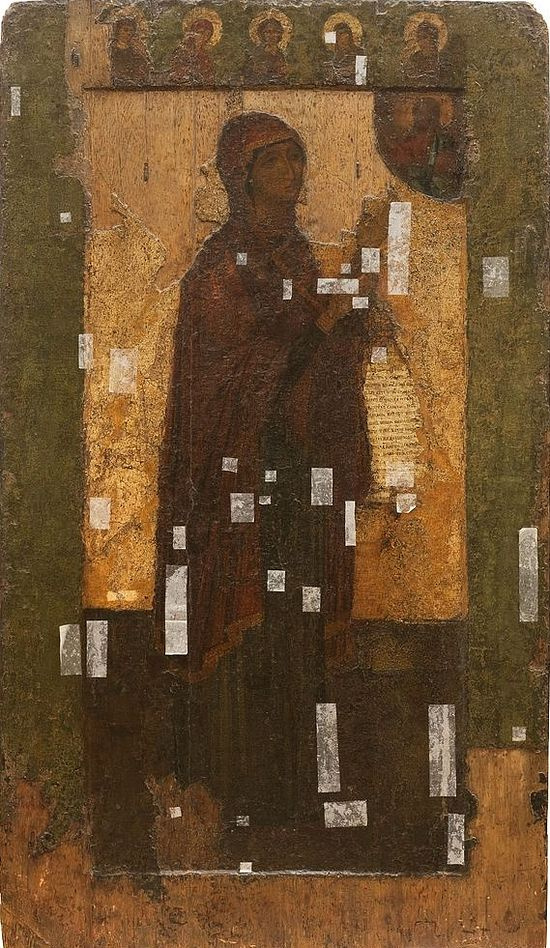

Владимирская икона Божией Матери (первая треть XII в.).

Самая ранняя из известных сохранившихся икон. В бурную осень 1993-го по просьбе Патриарха Алексия была вывезена из Третьяковской галереи в Елоховский собор – дабы примирить президента Ельцина и бунтующий парламент. Сохранность национальной святыни вновь стала заложницей политики.

По воспоминаниям замдиректора Третьяковки Лидии Иовлевой, не было даже подходящей выносной витрины. Нашли нечто похожее, и всю ночь накануне подгоняли киот под витрину, .

По возвращении памятник надо было долго реставрировать. Сейчас она находится в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Боголюбская икона Божьей матери (XII в.)

Уникальный памятник. Считается первой иконой, написанной на Русской земле.

Несмотря на крайне тяжёлое состояние иконы, в 1993-м была передана по просьбе РПЦ из Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире. Вскоре реставраторы забили тревогу: в результате замены в храме полов был нарушен воздухообмен, икона была на грани уничтожения.

В 2009-м её вернули в музей и шесть лет «лечили» лучшие реставраторы иконописи страны.

В 2016-м стало понятно: икону удалось спасти. Но ещё пару лет за ней наблюдали эксперты. Все это время РПЦ требовала вернуть святыню в действующий храм...

Богоматерь Одигитрия (XIII – XIV в.)

В ноябре 2009-го Минкульт решил временно (на год) передать ценную икону из Русского музея в Санкт-Петербурге в только что построенную церковь Александра Невского в подмосковный истринский посёлок Княжье озеро. По просьбе Патриарха Кирилла. Примечательно, что глава Минкульта Александр Авдеев рассмотрел просьбу в тот же день, как она поступила, и дал положительный ответ.

Сотрудники музея протестовали, писали письма президенту Дмитрию Медведеву. Возмущались и другие эксперты.

В 2011-м Авдеев высказал мнение, что икона может быть временно выставлена в храме в Торопце, где она некогда находилась. Директор Русского музея Владимир Гусев привёл данные реставраторов об ухудшившемся состоянии иконы и требовал вернуть её в хранилище. Между тем губернатор Петербурга Георгий Полтавченко настаивал: после реставрации передать её в Торопецкий монастырь. О том, как обстоит дело сегодня, комментариев в Русском музее не дают. Однако, есть данные, что из фондов музея икона исключена.

Исключению из Музейного фонда РФ музейные предметы не подлежат. Кроме «случаев утраты, разрушения, а также отсутствия историко-культурной, художественной, научной и иной их ценности, установленного экспертизой, проведенной в отношении этих музейных предметов и музейных коллекций, наличия судебного решения, вступившего в законную силу»

Сампсониевский собор (Санкт-Петербург, XVIII в.)

С 1984-го находился в управлении музея «Исаакиевский собор». В феврале 2017-го передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. В ноябре того же года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) проверил состояние внутреннего убранства этого памятника федерального значения и обнаружил повреждения: «на иконах центрального иконостаса выявлены ... мелкие сколы и царапины красочного слоя, следы подтёков, набрызги воска, чёрные пятна неизвестного происхождения».

Плюс была выявлена незаконная перепланировка в Юбилейном домике собора. Кроме того, Контрольно-счётная палата города заявила, что храм отдали церкви без соблюдения всех необходимых по закону условий. Так, музейные ценности оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме.

– Наказан так никто не был, – сказал «Собеседнику» депутат ЗакСа Борис Вишневский.